西穂高登山案内所

登山道に関する情報は、Facebook『人のため自然のために』で随時ご案内していますので、こちらをご覧ください。

『人のため自然のために』

https://www.facebook.com/hitonotame.shizennotameni

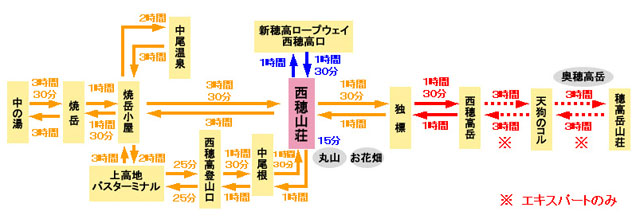

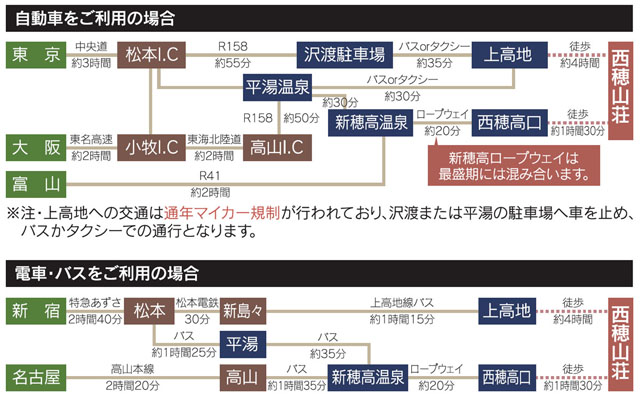

西穂高の登山コースは岐阜県側に新穂高温泉とロープウェイ、長野県側には上高地と、大きな観光拠点をを出発地とし、初心者も到達可能な独標までの広い尾根を登るコースや

西穂高岳山頂までの上級者向けコース、更に焼岳を周遊するコース等、多彩な楽しみ方を選択できる贅沢なコース設定が可能となっています。

また、新穂高ロープウェイと西穂山荘は通年営業となっているため、冬山・春山を目指す登山者にとっては恰好のコースとなっております。

年末年始を過ごす人から、白銀の世界を撮影したい人、冬山の講習会を開催する人等、登山者の目的もバラエティーに富んでいます。

人を寄せ付けない厳冬期の北アルプスにあって、西穂山荘は唯一賑わいをみせる登山基地となっているのです。

コースマップ

※ご注意 : 詳細は必ず正しい地図及びガイドブックをご覧ください。コースタイムはあくまで目安です。

またコースの解説は全て『無雪期』について記載したものです。雪の有無および状態によって時間や難易度は全く異なったものとなります。詳しくは『最新登山道情報』でご確認ください。

コースタイム

コース解説

※無雪期と積雪期ではルートの状況が全く違います。ここでは1週間以内の登山道の状況をお伝えします。

ルートラボ内で地図を詳しくご覧になりたい方は、「silverlight版」を利用されると便利です。ブラウザ「Google Chrome」では「silverlight版」は対応していません。

またルートラボ内の想定所要時間は正確ではありません。

1.新穂高ロープウェイから西穂山荘を経て丸山 ・・・・・ 一般登山者向(初心者・子供も可)

新穂高ロープウェイを利用すれば標高2156mまで一気に足を運べます。 ロープウェイから山荘までは、登山道は整備されており危険な箇所もないですが、後半が急登となるため最初からとばし過ぎず自分のペースで登リましょう。 山荘から独標・山頂方面へ向かって15分程登ったところが丸山で、360度の大パノラマが待っています。 ほんの少し登っただけで感動的な景色を堪能できますので、ぜひここまで登って欲しいものです。 ロープウェイの中間駅から第2ロープウェイを使わずに登る道は、近年整備されておらずお薦めできません。安易に立ち入らないでください。崩落箇所が数ヶ所あり、雨の日は特に危険です。

2.西穂山荘から独標往復 ・・・・・ 一般登山者向(最後の登りは要注意)

>山荘から丸山を抜け、独標までを往復するのが最も一般的なコースです。 丸山から先の登りは、尾根が広いのでさほど危険はありませんが、ガレ場の登りがずっと続きます。(ただし、悪天候で視界が悪い時はこういう場所ほど迷いやすいです。) 西穂独標の100mほど手前で広い尾根は終わり、岩場を横切るルートととなります。独標への最後の登りは角度のある岩場となっており、十分な注意が必要です。 独標頂上からは、壮大な穂高連峰の眺めを一望できます。

3.独標から西穂高岳山頂へ ・・・・・ 上級者向

独標までの登りとは一変し、急峻でやせた尾根の登下降が連続します。滑落すれば大きな事故につながる場所なので、十分な経験・体力・装備が必要です。 中でもピラミッドピークと7峰の間は、事故が多発しておりますので特にご注意ください。また、山頂からの帰りに事故が発生するケースが目立ちます。下山に要する体力も考慮にいれ、最後まで気を抜かないようにしましょう。 西穂高岳山頂からは、奥穂高岳を守るようにそびえたつ〝ジャンダルム〟を仰ぎ見ることが出来ます。

4.西穂高岳山頂を越えて奥穂高岳へ縦走 ・・・・・ ※エキスパートのみ

北アルプスの縦走路の中でも一、二を争うといわれる難コースです。充分な登山経験を積み、技術・体力・判断力を身につけた人でなければ行くべきではありません。 近年、安易な気持ちでこのルートに挑む登山者が増加し、大きな事故が続発しています。すぐれたリーダーか、プロガイドを伴うことを推奨します。 難コースと呼ばれる所以は、山行時間が長い・エスケープルートが天狗のコルから岳沢へ下りるルートだけである・ 浮石が多い・天狗岳附近の逆層スラブは濡れていると滑りやすい・両サイドにスッパリ切れ落ちたヤセ尾根が多く 滑落すれば致命傷等、数えあげればきりがありません。 難しいが故に縦走し終えた時の達成感は他に比し難いものがあり、“アルピニスト憧れの縦走路”といわれるのも 頷けます。しかし何よりも安全が第一。 天候・体調が悪ければ出直すのがエキスパートと呼ばれるに相応しい登山者でしょう。

5.上高地登山口から西穂山荘 ・・・・・ 一般登山者向(登りは要体力)

登山口は帝国ホテルから田代橋へ向かい、橋を渡ってつきあたった場所にあります。バスターミナルから歩くと25分ほどです。 上高地から西穂山荘までの道は標高差が900m近くあり、それなりの体力が必要です。体力に自身のない方や小さな子供連れの方には、前述のロープウェイを利用するルートがお薦めです。 年々整備が進められており、現在はかなり歩き易い登山道となっています。ロープウェイを使用せず、上高地より自力で登る本来の西穂高登山をお楽しみください。

6.西穂山荘から焼岳へ縦走 ・・・・・ 一般登山者向

時間に余裕のある人は焼岳を経由するルートもおススメです。 焼岳小屋まではアップダウンを繰り返しながら樹林帯の中を歩きます。注意箇所は割谷山のトラバースで、油断すると滑落の危険もあります。笹が生い茂っている時は特にご注意ください。 焼岳は非常に脆い火山岩からなっているので滑落や落石に注意が必要です。北峰は頂上まで登ることが出来ますが、登山の際は事前に下記のリンクより焼岳の活動状況をご確認ください。 天気が良ければ山頂からは北アルプスの素晴らしい眺望を眺めることができます。 焼岳小屋から上高地や中尾・中の湯に至るルートはどの道も良く整備されています。ただし焼岳~上高地間のルートは上部にハシゴがあり、焼岳小屋の営業期間外は取り外されているのでご注意ください。

焼岳の活動状況

気象庁HP

近年、登山人口の増加に伴ない、山岳遭難の数も増加しています。

山での事故は当事者本人だけの問題ではなく、家族や仕事先、命がけで救助に向かう人々等、多くの人達に影響が及びます。貴重な休日を使い、楽しみにして来た登山の最中に、遭難などあってはなりません。

安全な登山を最優先に心がけ、「ああ楽しかった。また来よう。」そう言ってお帰りいただけるのが私たちの願いです。

注意するポイント

●装備は万全ですか?

季節・天候等によっても必要な装備は異なります。最低限の装備を持たずに登るのはもっての外ですが、必要以上に持ちすぎた為に、疲労したり、バランスを崩したりして危険な目に遭う人もいます。よく下調べをして最適な装備でお越しください。

●体調は大丈夫?

最近、登山中に心筋梗塞等の病気を発症する事故が増えています。風邪をひいていた人が山の上へ来て高地肺水腫になることも・・・

●コース選びは適当か?

自分の体力・技術を過信していませんか?事前にコースの状況や難易度を調べ、十分なトレーニングを積むことが肝心。登山は準備の段階から既に始まっているのです。

●当日の天気は?

西穂の天気を予想するには、岐阜県飛騨地方の天気予報を参考にしてください。山の天気は非常に変わりやすく、予報がそのまま当てはまるわけではありませんが、最新の情報を元に判断することが重要です。 西穂山荘では随時気象情報を提供していますので、宿泊されたお客様は必ずチェックし、当日の行動予定にお役立てください。

●山の雷は別物です !!

皆さんの住む平地の雷と高山の雷は全く違うものと思ってください。雷雲の中にいるのですから、上からだけではなく、横からも下からも雷は襲いかかってきますし、そのエネルギーは段違いです。

金属を身に着けていると落ちやすいというのは誤りで、水分を多量に含んだ人間の体そのものが落ちやすいのです。

もしも登山中に雷が近づいたら、岩場や稜線から離れ、斜面や窪地などで姿勢を低くして活動が弱まるのを待ち、安全な場所(山小屋等)へ避難してください。

また、樹林帯の中では樹木を介して被雷するおそれがあるので、樹木からはできるだけ遠ざかり、姿勢を低くします。

※昭和42年 西穂独標において 松本深志高校の一行が雷にうたれ、11名の生徒が死亡し、13名が重軽傷を負うという大惨事がありました。この事故の教訓は全ての登山者の安全の為、生かされていかなければなりません。

●保険加入はお済みですか?

万が一、山で遭難すると、多額の救助費用がかかります。山岳保険以外にも、損保会社によっては安価な旅行保険を登山にも適用してくれます。わずかな金額で大きな安心が得られます。

●登山計画書を提出しましょう

長野県および岐阜県では、条例により登山届の提出が義務化されました。入下山口を管轄する県または警察に必ず提出しましょう。提出がないと、万が一の時 救助が遅れる原因となります。

<西穂周辺の登山計画書提出場所>

新穂高温泉 ・・・・・・・・・・ 新穂高登山指導センター

新穂高ロープウェイ ・・・・ 西穂高口駅 又は 登山口

上高地 ・・・・・・・・・・・・・・ 登山口

※詳しくは各県のホームページをご覧くださいませ。

長野県ホームページ

岐阜県ホームページ

●もしも遭難してしまったら

まずは落ち着いてビバークを念頭に置きながら、自力下山が可能かどうか判断します。救助を要請する場合は、無線機や携帯電話(通話可能な場合)で警察や山小屋へ連絡するか、近くにいる登山者に山小屋へ助けを求めに行ってもらいます。

※近年、安易に救助を要請する登山者が増え、問題になっています。中には「疲れてもう動けないから、ヘリコプターに来て欲しい。」などという呆れた輩も...ヘリコプターはタクシーとは違います!

まずは事故をおこさない努力、次に自分の身は自分で守る努力が必要です。そして、どうにもならなくなってしまったら、遠慮なく救助を要請してください。救助隊は必死に救助活動を行います。

《救助要請する際に最低限伝えること》

(1)事故の状況

- いつ

- どこで・・・西穂稜線の場合、長野県側(上高地側)か岐阜県側(ロープウェイ側)かも通知

- どうしたのか・・・滑落、道迷い等

(2)遭難者の状況

- 遭難者の氏名

- 人数

- 性別

- 年齢

- ケガや病気の状況(意識の有無)

(3)その他

- 救助隊の要請 (ヘリコプターを含む)をするのかしないのか

- 現場の天候

(視界が開けているのかどうかは、ヘリコプターによる迅速な救助を行う上で重要なポイントです) - 通報者の氏名と遭難者との関係

(同じパーティーの仲間なのか、たまたま遭遇しただけなのか、等です)